|

|

| 偁傎偆偳傝嘩崋惢嶌婰榐丂俆儁乕僕 |

| 2010擭7寧4擔乮UP7寧5擔乯 |

| 惢嶌嬫暘丒僗僥僢僾丂僴儖惢嶌丒侾俆乮僨僢僉丒僗僞乕儞晹偺惢嶌乯丂 |

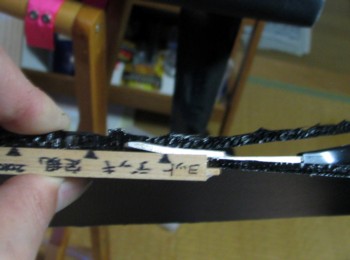

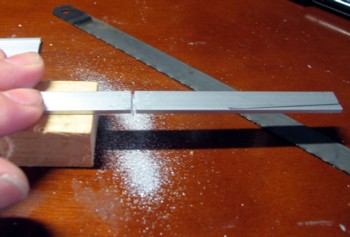

丂僨僢僉偺僐僫乕晹乮棫偪壓偑傝晹乯傪3mm偵懙偊傑偡丅抂嵽偱掕婯傪嶌傝丄僨僢僉柺偵掕婯傪摉偰側偑傜丄嬥愗傝僴僒儈偱愗傝傑偡丅幨恀104

丂

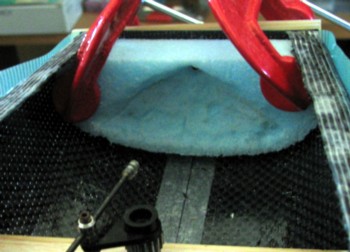

丂僗僞乕儞晹乮慏旜丗奜斅偼丄僩儔儞僒儉偲傕尵偆傜偟偄丒丒儓僢僩梡岅偼偄傠傫側尵偄曽偑偁偭偰擄偟偄偱偡丅乯傪嶌傝傑偡丅僇乕儃儞斅偲敪朅嵽傪巊偄愙拝嵻傪揾傝丄僋儔儞僾偲斅傪巊偭偰屌掕偟傑偡丅幨恀105

丂

丂僩儔儞僒儉偵嶌傞丄悈敳偒偺寠偼丄媔悈傛傝忋偱偁傟偽丄愷偼妋偐晄梫偲暦偒傑偟偨丅杮宍忬偱偁傟偽丄壓晹偱傕椙偄偱偡偑丄埨慡傪傒偰彮乆崅偄埵抲偵偟傑偟偨丅

丂

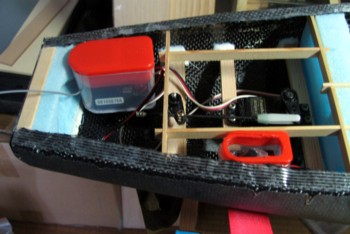

丂偙偺偨傔丄撪懁偵丄悈廤傔傛偆偺僗儘乕僾傪嶌偭偰丄僴儖傪90搙孹偗傟偽丄僗儉乕僘偵攔悈偱偒傞偼偢丅乮曄側偙偩傢傝偱偡(~_~;)乯幨恀106

丂

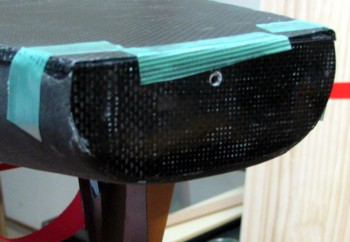

僋儔儞僾傪奜偟丄僗僞乕儞偼姰惉偱偡丅乮僨僢僉偼僥乕僾偱壖巭傔乯幨恀107

仭僨乕僞乕 |

幨恀104 |

幨恀105 |

幨恀106 |

幨恀107 |

| 2010擭俈寧6擔乣8擔乮UP7寧8擔丄壛昅7寧11擔乯 |

惢嶌嬫暘丒僗僥僢僾丂丂僴儖惢嶌丒侾俇乮曗嫮丒僒乕儃僙僢僩丒儅僗僩儀乕僗惢嶌乯丂 |

丂儔僟乕僒乕儃偲僙乕儖僒乕儃偺僙僢僥傿儞僌傪偟傑偡丅幨恀108

丂僴儖偺曗嫮傪捛壛偟傑偡丅1枃偁偨傝丄嵟戝宎晹偺暔偱6g傎偳偱偡丅幨恀109

丂妘暻傪4楍栚丄5楍栚傪捛壛偟偰傒傑偡丅幨恀110

丂俀丏係GH倸偺庴怣婡偼丄傾儞僥僫傪悅捈偵棫偰傞昁梫偑偁傝傑偡丅僨僢僉偱棫偰傟傞応強偼丄儅僗僩偐僗僞乕儞嬤朤偵抲偔偟偐偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄儅僗僩嬤偔偩偲揹攇偑姳徛偡傞偲偄偆榖偟傕偁傞偺偱丄僗僞乕儞偵棫偰傞偙偲偲偟傑偡丅

丂

丂僗僞乕儞偼丄悈敳偒偺寠傕嬤偔丄庴怣婡傪杊悈働乕僗偵擖傟傞昁梫偑偁傝傑偡丅100墌僔儑僢僾偲偐丄儂乕儉僙儞僞乕傪偄傠偄傠扵偟傑偟偨偑丄彫偝側暔偼丄偁傝傑偣傫偱偟偨丅

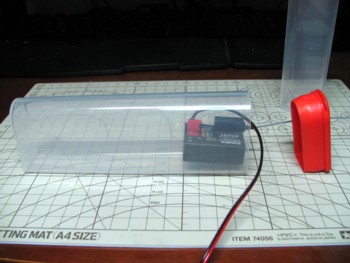

丂傂傚傫側偙偲偐傜丄僪儔僢僌僗僩傾乕偺偍壻巕傪尒偄偰偄偨傜丄柧帯偺僠儑僐儀價乕乮彫偝偄崰傛偔攦偄傑偟偨乯偑栚偵偮偄偨偺偱偙偺働乕僗偱峫偊傑偡丅晛捠僒僀僘偲僕儍儞儃僒僀僘乮偙傫側戝偒偄偺弶傔偰尒傑偟偨(仐_仐;)乯偺2庬椶傪峸擖偟傑偟偨丅幨恀111

丂僕儍儞儃僒僀僘偵偼丄庴怣婡偑僺僢僞儕擖傝傑偡丅乮挿偝挷惍偼昁梫偱偡乯幨恀112

丂彫偝偄曽偼丄SW働乕僗偵偟傛偆偐側丠

丂儅僗僩儀乕僗傪嶌傝傑偡丅僿儖儉挷惍偑偟傗偡偄傛偆偵丄2廳娗偵寁夋曄峏偱偡丅丂幨恀113

丂儅僗僩梊掕偺僇乕儃儞僠儏乕僽10冇傪偝偟偰傒傑偡丅儀乕僗偱1.5mm孹偔偺偱丄儅僗僩僩僢僾偱偼丄50mm掱搙挷惍偑偱偒傑偡丅儀乕僗掙晹偼丄僗儕僢僩傪擖傟儁儞僠偱墴偟峀偘偰丄僉乕儖働乕僗偵書偒偮偐偣傞梊掕偱偡丅幨恀114

仭僨乕僞

丂僠儑僐儀價乕丗晛捠僒僀僘100墌丄僕儍儞儃僒僀僘300墌

丂椵寁7,546墌

|

幨恀108 |

幨恀109 |

幨恀110 |

幨恀111 |

幨恀112 |

幨恀113 |

幨恀114 |

| 2010擭7寧11擔 |

| 惢嶌嬫暘丒僗僥僢僾丂丂丂僴儖惢嶌丒侾7乮庴怣婡丒SW杊悈働乕僗惢嶌乯丂 |

丂揹尮SW梡偺杊悈働乕僗傪嶌傝傑偡丅僠儑僐儀價乕偺晛捠僒僀僘偺忋晹傪30mm掱搙巊梡偟傑偡丅奧偼丄偔傝敳偄偰丄SW偑僗儔僀僪偱偒傞傛偆偵壛岺偟傑偟偨丅幨恀偵偼尒擄偄偱偡偑丄僐儞僪乕儉偺愭偭偪傚傪旐偣偰奧偱偼偝傫偱傑偡丅敄偔偰忎晇偱偡丅(#^.^#)丂掙晹偼PP斅傪愙拝偟丄僐乕僪娧捠晹偼僔乕儖嵽傪揾偭偰傑偡丅幨恀115

丂

丂庴怣婡偺杊悈働乕僗傕壛岺偟傑偡丅偙偪傜偼丄僠儑僐儀價乕偺僕儍儞儃僒僀僘偺忋晹傪40mm掱搙巊梡偟傑偡丅傾儞僥僫梡偺寠偲丄俀們倛偲揹尮梡僐乕僪偑捠傞寠傪偁偗傑偡丅掙晹傕摨條偵PP斅傪愙拝偟傑偡丅幨恀116

丂姡憞屻丄攝抲妋擣傪偟傑偡丅傑偨丄妘暻6枃栚傪僙乕儖僒乕儃榬偵姳徛偟側偄傛偆偵嬻娫傪嶌傝丄捛壛偟傑偡丅幨恀117

仭僨乕僞乕

側偟

丂 |

幨恀115 |

幨恀116 |

幨恀117 |

| 2010擭7寧14擔 |

| 惢嶌嬫暘丒僗僥僢僾丂丂丂僴儖惢嶌丒侾俉乮僨僢僉壛岺乯丂 |

丂丂僨僢僉偺寠奐偗丄壛岺偵擖傝傑偡丅儊儞僥僫儞僗僴僢僠丒揹尮俽倂側偳俆売強嶌傝傑偡丅傑偢丄僴僢僠奐岥晹傪僇僢僩偡傞売強偵敀儅僕僢僋偱慄傪擖傟傑偡丅僒乕儃偺埵抲偑梊掕傛傝僘儗偨傝丄悺朄寁應儈僗偑偁傝丄梋暘側慄偑擖偭偰偟傑偄傑偟偨丅丒丒丒傑偄偳偺偙偲偱偡丅(~_~;)丒丒丒巇忋偘帪偵偼丄僔儞僫乕偱傆偒庢傝傑偡丅幨恀118

丂僇乕儃儞偼峝偄偱偡偑丄僇僢僞乕僫僀僼偱壗夞傕僩儗乕僗偟偰愗傝傑偡丅僇僢僩柺傪巇忋偘偰丄揹尮俽倂偲庴怣婡傪僙僢僩偟偰傒傑偡丅乮愒怓偺晹昳乯幨恀119

丂偮偄偱偵丄庴怣婡偺傾儞僥僫棫偰傪嶌傝傑偡丅堸椏巻僷僢僋偵晅懏偟偰偄傞僗僩儘乕傪巊偄傑偡丅偦偺傑傑偩偲宎偑5mm偲懢偄偺偱丄僴僒儈偱廲偵愗傝崬傒傪擖傟丄僗僐僢僠僥乕僾偱宎3mm埵偵娵傔傑偡丅幨恀120

丂僉乕儖僗僩儔僢僩傪屌掕偡傞僱僕偺娧捠寠偲丄儅僗僩儀乕僗偺娧捠寠傪偁偗丄慡懱傪妋擣偟傑偡丅僴儖偺孹偒偑暘偐偭偰側偄偺偱丄儅僗僩儀乕僗偼壖屌掕拞偱偡丅幨恀121

丂偦傠偦傠偍晽楥偱晜偐傋偰楻偊偄帋尡偲媔悈妋擣傪傗傜側偔偭偪傖丅

仭僨乕僞

丂

丂 |

幨恀118

|

幨恀119

|

幨恀120

|

幨恀121

|

| 2010擭7寧15擔 |

| 惢嶌嬫暘丒僗僥僢僾丂儅僗僩惢嶌丒侾乮儅僗僩僿僢僪惢嶌乯丂 |

丂儅僗僩偺惢嶌傪媫偓傑偡丅憱傟傞俁俇掵傕柍偄偺偵丄俉寧俀俀擔偺媏愳巗挿攖乮儊儘儞僇僢僾乯偵怽偟崬傫偱偟傑偄傑偟偨丅挷惍帪娫傪壛枴偟丄姰惉栚昗偼崱寧拞偲偟傑偡丅

丂儅僗僩僿僢僪偼丄2t亊10mm偺傾儖儈斅傪嬥愗傝僲僐偱丄愗抐偟傑偡丅幨恀122

丂僶僢僋僗僥乕挷惍梡偺峚傪4乣5mm僺僢僠偱擖傟傑偡丅傑偨丄僼僅傾乕僗僥乕偲儊僀儞僙乕儖捿傝梡偺寠丄偦偟偰丄屌掕梡偺寠傪僪儕儖偱偁偗傑偡丅幨恀123

丂僟儃栘偲僇乕儃儞娗偵偵峚傪愗傝傑偡丅幨恀124

丂冇1,6偺恀鐹揃傪10mm偵愗抐偟丄壓寠傪偁偗偨屻偵丄僴儞儅乕偱懪偪崬傒傑偡丅偲偳傔偵丄僄億僉僔愙拝嵻偱屌掕偟傑偡丅幨恀125

丂

仭僨乕僞

丂僇乕儃儞娗丗冇9亊8亊1000丂1杮丂1,502墌

丂傾儖儈斅丗2t亊10亊1000丂1杮丂300墌

丂僟儃栘丗僗僩僢僋昳

丂椵寁9,348墌

|

幨恀122 |

幨恀123 |

幨恀124 |

幨恀125 |

| 2010擭7寧16丒19擔乮UP20擔乯 |

| 惢嶌嬫暘丒僗僥僢僾丂儅僗僩惢嶌丒俀乮僽乕儉僶儞僌惢嶌乯丂 |

丂儅僗僩晅偗崻偺僽乕儉僶儞僌傪傾儖儈僷僀僾偱嶌傝傑偡丅僷僀僾僇僢僞乕偱9亊8冇偺傾儖儈娗傪愗傝傑偡丅丂僷僀僾僇僢僞乕偼丄3乣16mm傑偱偺傕偺偑愗抐壜擻偱丄350墌掱偱俀擭慜偵峸擖偟傑偟偨丅廳曮偟偰傑偡丅幨恀126

丂壜摦晹偼丄8亊5冇偺儀傾儕儞僌傪擖傟夞揮偑僗儉乕僗偵側傞傛偆偵偟傑偡丅傑偨丄妏搙挷惍偑壜擻側傛偆偵僥僩儔惢偺儕儞働乕僕儘僢僪傪巊偄傑偡丅側偍丄曅曽偵偼丄掁傝嬶偺傛傝傕偳傪擖傟傑偟偨丅偦偺懠嵶偐側晹昳傕嶌傝傑偡丅丒丒丒徣棯幨恀127丄128

丂僽乕儉偺忋壓壜摦晹偼丄巊偊偦偆側晹昳偑柍偄偺偱丄12冇偺傾儖儈娗傪壛岺偟傑偡丅嫮搙揑偵偼擄偑偁傝偦偆偱偡偑丒丒(^_^.)丒丒傑偁偄偄偐丅幨恀129

丂儅僗僩偲偺屌掕偼丄10亊2倲偺傾儖儈斅傪壛岺偟傑偡丅幨恀130

丂儅僗僩偵捈愙僽乕儉僶儞僌傪屌掕偡傞偲丄僙乕儖岎姺偑戝曄側偺偱丄儅僗僩偼忋偐傜巋偡偩偗偵偟丄儅僗僩嵗偵屌掕偡傞偙偲偵曄峏偱偡丅

丂儅僗僩嵗挿偝傪6cm傾僢僾偟丄嶌傝捈偟偱偡丅丒丒丒儎儗儎儗(=_=)

丂彮乆偛偭偮偄偱偡偑丄僽乕儉僶儞僌偺姰惉偱偡丅僙乕儖偑偱偒偨傜丄愙拝嵻偱屌傔傑偡丅幨恀131

仭僨乕僞

丂傾儖儈僷僀僾丗3丄5丄9丄12冇巊梡乮僗僩僢僋昳乯

丂傾儖儈斅丗10亊2t乮僗僩僢僋昳乯

丂儀傾儕儞僌丄宿綏迊F攑RC僇乕傛傝

|

幨恀126 |

幨恀127

|

幨恀128 幨恀128 |

|

丂仺丂 丂仺丂 丂仺丂 丂仺丂 丂幨恀129 丂幨恀129 |

幨恀130 |

幨恀131 |

嘩崋惢嶌晹壆栚師傊丂丂 丂丂 丂丂 丂丂 丂丂

|

|

丂

丂 丂

丂 丂

丂

丂

丂 丂

丂 丂

丂